Alle Handlungsempfehlungen im Überblick

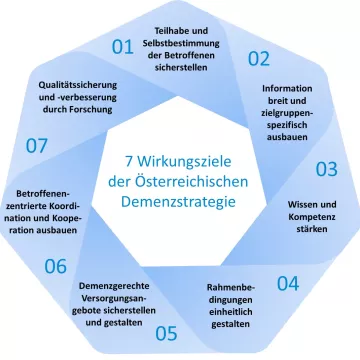

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller Handlungsempfehlungen der österreichischen Demenzstrategie. Die Empfehlungen sind den jeweiligen Wirkungszielen zugeordnet und fassen zentrale Maßnahmen zusammen, die zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz sowie deren An- und Zugehörigen beitragen sollen.

Eine inhaltliche Einordnung der Handlungsempfehlungen erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wirkungsziele.

zu den Wirkungszielen

Wirkungsziel 1: Teilhabe und Selbstbestimmung der Betroffenen sicherstellen

Lebensräume sind so zu gestalten, dass es allen Menschen ermöglicht wird, am sozialen Leben teilzunehmen und ihre Rechte wahrzunehmen.

Dazu ist es zunächst notwendig, Bewusstsein in allen Bereichen der Gesellschaft zu schaffen, um Lebensqualität und Ressourcenorientierung zu erreichen und die Bevölkerung für ein achtsames Miteinander zu sensibilisieren.

Auf kommunaler Ebene bzw. Gemeindeebene sind Maßnahmen zur Sensibilisierung und Information zu setzen, die die demenzsensible Gestaltung von Lebensumwelten fördern (z. B. Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen sind aktive Mitglieder von Sport- und Gesangsvereinen; Besuche bei Friseur und in Gaststätten sind selbstverständlich; Kindergärten und Schulen als Orte intergenerationellen Austausches).

Die Gemeinde ist der Ort, an dem Bürgerinnen und Bürger, politische Entscheidungsträger sowie andere vor Ort befindliche gesellschaftliche Akteure ihr Gemeinwesen ein Stück weit neu erfinden müssen: z. B. durch unterstützende Strukturen, Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit mit gezielten Aktionen und Veranstaltungen, Begegnungsmöglichkeiten im Alltag, Austausch zwischen den Generationen und Professionen, nachbarschaftlicher Hilfe und bürgerschaftlichem Engagement.

Nationale Informationskampagne, aber auch zielgruppenspezifische Informationen unterstützen diese Sensibilisierungsbestrebungen (siehe Handlungsempfehlungen 2b, 2c).

Zielgruppen

- Die gesamte Bevölkerung sowie spezifische Zielgruppen im Lebensumfeld der betroffenen Menschen

Ebenen der Umsetzung

- Gemeinde, Gemeindenetzwerke

- Landesebene (Gesundheit, Soziales sowie Sozialversicherung)

- Zuständige Ministerien

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Selbsthilfegruppen

Die Wohnumgebung – sowohl im institutionellen (d. h. im Bereich der Pflegeheime und Wohngruppen) als auch im häuslichen Bereich - spielt für betroffene Menschen im gesamten Verlauf der Demenzerkrankung eine wichtige Rolle.

Ziel ist die bedarfsgerechte Gestaltung der Lebenssituation durch Inklusion der Betroffenen und ihrer An- und Zugehörigen.

Das kommunale Umfeld demenzsensibel zu gestalten, bedeutet (in Dorf/Gemeinde, im Stadtteil) Möglichkeiten schaffen, um das Wohlbefinden der Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zu steigern. Mobilität und Aktivität sind zentrale Gesundheitsfaktoren für die Betroffenen. Der Verbleib in der eigenen Wohnung und in der vertrauten Wohnumgebung hat positive kognitive, körperliche und emotionale Effekte. Aktivitäten im Außenbereich steigern die Selbstachtung und Unabhängigkeit von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen; dies trifft auch für den institutionellen Bereich zu. Ein demenzsensibles Umfeld erfasst weite Teile einer Gemeinschaft: überschaubare Fußwege, abgeschrägte Gehsteige, sichtbare Orientierungspunkte wie Kirchen, Bäckerei, Post. Inklusion ist mit einer Vielzahl von sozialen Aspekten verbunden, es gilt, die ganze Gesellschaft zu sensibilisieren, da eine demenzfreundliche Umgebung für alle angenehm ist.

Die Entwicklung von Checklisten, die konkretisieren, wie Wohnumgebung (sei es zu Hause oder im institutionellen Bereich) demenzsensibel gestaltet werden kann, aber auch Informations-/Schulungsveranstaltungen für Bürgermeister:innen und Gemeinderätinnen/Gemeinderäte (z. B. im Rahmen der FGÖ-Bürgermeisterseminare) bzw. für Betreiber:innen von Pflegeheimen und Wohngruppen sollen diese Entwicklung unterstützen.

Mit Strukturen, die mehr soziale Teilhabe in den Gemeinden ermöglichen, verbessert sich die Partizipation. Dies betrifft Aspekte der Raum-, Verkehrs- und Mobilitätsplanung, barrierearmen öffentlichen Wohnbau, das Etablieren bzw. Unterstützen von demenzsensiblen Einrichtungen und Betrieben wie Gemeindeamt, Apotheken etc.

Technologien, die die Autonomie der Betroffenen unterstützen, sollen entsprechend angeboten und weiterentwickelt werden.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige

Ebenen der Umsetzung

- Gemeinden, Städte

- Unter Einbindung von

- Stadt- und Landschaftsplanern/-planerinnen, Wohnbauträgern, Architektinnen/Architekten, Stadtteilverantwortlichen

- Ländern (Gesundheit, Soziales) und Sozialversicherung

- Berufliche und politische Interessenvertretungen (z. B. Apothekenkammer, Wirtschaftskammer)

- Polizei, Rettung, Feuerwehren und Verkehrsbetrieben

- NGOs, Ehrenamtlichen und der Bevölkerung in der Gemeinde oder im Stadtteil

Selbstbestimmung von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zu ermöglichen und zu unterstützen, bedeutet auch, ihnen zuzuhören, sie damit zu stärken und ihnen Raum und Zeit zu verschaffen, ihre eigenen Wünsche zu formulieren.

Dies kann unter anderem mit einer angemessenen vorausschauenden Betreuungsplanung (Advance Care Planning) erreicht werden. Advance Care Planning meint einen Kommunikationsprozess zwischen Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihrem Betreuungsteam in Gang zu setzen, in dem Sorgen, Wünsche, Wertvorstellungen und Präferenzen für zukünftige Betreuung und Pflege diskutiert und geplant werden, und zwar für eine Zeit, in der der betroffene Mensch nicht mehr in der Lage sein wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Advance Care Planning bedeutet Zusammenarbeit mit An- und Zugehörigen und wichtigen Bezugspersonen und professionellen Versorgungsangeboten. Nötig ist dabei, Entscheidungen den beteiligten Bereichen/Institutionen mitzuteilen und Wünsche wie Vorstellungen zu dokumentieren.

Geeignete Rahmenbedingungen sind zentrale Voraussetzung und umfassen auch ausreichenden Rechtsschutz. Um die Selbstbestimmung von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zu unterstützen, sind bestehende Modelle der rechtlichen Vertretung (Sachwalterschaft) weiter zu entwickeln bzw. zu vereinfachen. Instrumente vorausschauender Planung wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, unterstützte Entscheidungsfindung müssen leistbar sein. Beschwerdestellen sind zu etablieren.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige

Ebenen der Umsetzung

- Bundesebene (z. B. für rechtliche Aspekte)

- Landesebene (Gesundheit, Soziales sowie Sozialversicherung)

- Gemeindeebene

- Selbsthilfegruppen

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Patientenanwaltschaft

Forschungsergebnisse können deutlich machen, was Lebensqualität ausmacht und wie sie beeinflusst wird.

Demenzorientierte Forschung, die die besondere Situation von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und von deren An- und Zugehörigen in forschungsethischen Praktiken berücksichtigt, soll verstärkt gefördert werden (siehe dazu auch Wirkungsziel 7). Im Sinne der Lebensqualität von Betroffenen ist „demenzsensible Forschungskultur“ notwendig.

Voraussetzung ist, in der Forschungscommunity dafür Verständnis zu erzeugen und Handlungsempfehlungen und Richtlinien für Forschungseinrichtungen, aber auch für fördergebende Institutionen und Ethikkommissionen umzusetzen. In diesen Prozess sind Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen bzw. Vertreter:innen aus Interessenverbänden mit angemessenen Methoden aktiv einzubeziehen.

Zielgruppen

- Forschungs- und Bildungseinrichtungen

- Fördergebende Institute

- Ethikkommissionen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen

Ebenen der Umsetzung

- Forschungseinrichtungen

- Bildungseinrichtungen

- Fördergebende Einrichtungen

Wirkungsziel 2: Information breit und zielgruppenspezifisch ausbauen

Demenzspezifische Informations- und Kampagentätigkeiten qualitätsvoll gestalten

Vor Beginn der Informations- und Kampagnentätigkeit sind folgende Fragestellungen zu klären und zu beschreiben: Welche Themen sollen wie für welche Zielgruppe aufbereitet werden (positive Bilder mit Lebensqualität transportieren, wertschätzend, …), welche Inhalte sind zentrale Kernbotschaften, über welche Kanäle kann, bzw. soll welche Information optimalerweise verbreitet werden.

Detailmaßnahmen könnten z. B. sein: Gemeinsames Logo für alle Aktivitäten, Broschüren (Wissen für Betroffene, Wissen von Betroffenen, Forschung bezieht Betroffene mit ein), Newsletter, Veranstaltungsreihen, Kongresse, aufsuchende Infoweitergabe, Awareness-Programme, Zeitschrift für pflegende An- und Zugehörige.

In der Umsetzung sind folgende Faktoren zu beachten:

- Niederschwelligen Zugang sicherstellen

- Lösungs- und ressourcenorientierter Zugang (positiv und wertschätzend)

- Partizipative Gestaltung von Inhalten unter Miteinbeziehen von betroffenen Menschen und An- und Zugehörigen

- Schrittweiser und phasenspezifischer Aufbau (inhaltlich auf Basis der Demenzstrategie)

- Vermittlung u. a. im Rahmen von Aus-/Weiterbildungen (für Schlüsselgruppen)

Zielgruppe und Ebenen der Umsetzung:

- Bund, Länder und Sozialversicherung

- Unter Einbindung von Anbieterinnen/Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen und von sozialen Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit soll den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Demenz und einen gesellschaftlichen Wertewandel breit in Gang setzen.

Zu thematisieren sind

- die Diagnose und ihre Konsequenzen d. h. zum einen, was sie bedeutet und zum anderen, was sie vor allem nicht bedeutet;

- welche Angebote es für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen gibt;

- was alle Personen im eigenen Umfeld tun kann und wie die (alternde) Gesellschaft insgesamt positiv mit der „Erscheinung“ Demenz umgehen lernt.

- Neben Informationsreihen in den verschiedensten Medien können auch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten und Benefizveranstaltungen, wie z. B. regelmäßige Events (Ball, Solidaritätskonzerte) organisiert werden, um positive Bilder vom Älterwerden zu unterstützen und damit zu einer Entstigmatisierung und Enttabuisierung beizutragen.

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Anbieterinnen/Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Gesundheitsbeirat im ORF und in anderen Medien

- Selbsthilfegruppen, Bildungseinrichtungen, betroffenen Menschen

Neben breit angelegter Öffentlichkeitsarbeit ist auch zielgruppenspezifische Informationstätigkeit notwendig, um spezifische Berufsgruppen mit für sie relevanten Themen und Informationen zu erreichen und zu sensibilisieren (siehe auch Handlungsempfehlung 1a).

Zielgruppen

- Alle Berufsgruppen im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen

- Behörden, Exekutive, Einsatzorganisationen (z. B. Feuerwehr, Rettung, Krankentransporte) …

- Dienstleistung, Handel, Handwerk (öffentlicher Verkehr, Banken, …)

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung unter Mitwirkung von Anbieterinnen/Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen, Bildungseinrichtungen

Unter Einbindung von

- Selbsthilfegruppen und Betroffenen

Während in den vorangehenden Handlungsempfehlungen (2b und 2c) einerseits die breite Öffentlichkeit mit allgemeinen Informationen erreicht, andererseits zielgruppenspezifisch bestimmte Berufsgruppen angesprochen werden sollen, stehen hier die betroffenen Menschen (also Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige) im Fokus, wobei diese niederschwellig angesprochen werden.

Maßnahmen für niederschwellige Informationsangebote sind beispielsweise:

- Informationsveranstaltungen/-abende (in „leichter“ Sprache; mehrsprachig)

- Aufsuchende Informationsarbeit, insbesondere für ländliche Regionen (z. B. „Gedächtnisbus“)

- Ausbau von Veranstaltungen zu Demenz wie z.B. MiniMed-Studium

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen bzw. Betreuungspersonen

Ebenen der Umsetzung

- Kommunen und Gemeinden

- Hausärztinnen/-ärzte

- Fachärztinnen/Fachärzte

- Primärversorgungseinrichtungen und ihre Partner (z. B. Apotheken)

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Seniorinnen-/Seniorenorganisationen

- Beratungsstellen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Selbsthilfegruppen

- Lehrende, Elementarpädagoginnen und –pädagogen

Ziel ist es, aufbauend auf bestehenden Informationen und Websites eine qualitätsgesicherte Informationsdrehscheibe mit einem Überblick über vorhandene Angebote vorzuhalten.

Auf Bundesebene sollten allgemeine Basisinformationen (z. B. www.gesundheit.gv.at; www.pflege.gv.at) und internationale Beispiele bereitgestellt und Links auf Informationen und Angebote der Bundesländer zur Verfügung gestellt werden. Idealerweise sind sowohl Bundes- als auch Länderwebsites nach einer einheitlichen Systematik gegliedert, damit sich betroffene Menschen einfacher zurechtfinden können.

Die Möglichkeiten (aktive Vernetzung, Austausch und Schulung), die neue Medien bieten, sollten exploriert und genutzt werden. Wichtig ist dabei, diese Website für die Betroffenen handhabbar, das heißt lesefreundlich, einfach und klar zu gestalten.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen (soweit ihnen Internetnutzung noch möglich ist) und ihre An- und Zugehörigen, allgemeine Öffentlichkeit

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Anbieterinnen/Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Berufsgruppen

- Wissenschaft

Medien und Publikationen beeinflussen das gesellschaftliche Bild von Alter. Mit ihrer meinungsbildenden Funktion geht auch hohe Verantwortung der Autorinnen und Autoren einher. Schlagzeilen wie „Geißel Demenz“ sind einer Enttabuisierung und Entstigmatisierung der Krankheit Demenz nicht dienlich.

Um diese Bedeutung zu unterstreichen, sollte ein eigener „Code of good practice“ entwickelt werden. Dieser Code of good practice soll jedenfalls in den einschlägigen Medienpreis- und Awards-Vergaben als Grundlage integriert werden und damit wieder einen positiven Effekt auf die Berichterstattung ausüben.

Zielgruppen

- Medien

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder, Sozialversicherung

- Journalistengewerkschaft/ORF bzw. andere Medien

- Unter Einbindung von

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörigen

Wirkungsziel 3: Wissen und Kompetenz stärken

Ziel ist die schrittweise Kompetenzentwicklung für den Umgang mit Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, unter anderem durch

- Rollenklärung, jedenfalls im multiprofessionellen Team und Abklären der Nahtstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich

- Entwicklung abgestufter Kompetenzprofile

- Verankerung fachlicher Aspekte und Implementierung demenzspezifischer Inhalte in Aus-, Fort- und Weiterbildung wie z. B.

- Wissen um und Sensibilisierung hinsichtlich der Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Demenz und darauf aufbauende Kommunikation und Interaktion, insbes. personenzentrierte Konzepte in der Interaktion und Kommunikation (verbal, non verbal)

- Prävention von und Umgang mit herausforderndem Verhalten

- Strategien zur Erkennung, Prävention von und Reagieren auf Krisen und Gewalt

- demenzielle Krankheitsbilder inkl. Symptomatik, Differentialdiagnostik, Ressourcen, Prozesse

- Strukturiertes Medikamentenmanagement insbesondere zur Vermeidung von unerwünschten Neben- und Wechselwirkungen, Risiken der Polypharmazie sowie potenziell inadäquater Medikation (PIM)

- bedarfs- und bedürfnis- und situationsorientierte multiprofessionelle Versorgung (inkl. Biografiearbeit, Tagesgestaltung, Aktivierung, An- und Zugehörigenarbeit)

- Sicherstellung des Theorie – Praxis – Transfers durch entsprechend qualifiziertes Personal mit wissenschaftlicher, praktischer und didaktischer Kompetenz

- Vernetzungsmöglichkeiten für den multiprofessionellen Austausch sollen geschaffen werden

Zielgruppen

- Multiprofessionelle Teams

- gesetzliche Vertreter:innen

- Akteurinnen/Akteure in unterschiedlichen öffentlichen Einrichtungen im Gesundheits- und Sozial-wesen

Ebenen der Umsetzung

- Ausbildungseinrichtungen

- Gebietskörperschaften

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen unter Mitwirkung der multiprofessionellen Teams

Auf- und Ausbau eines flächendeckenden Angebotes an niederschwelligen, kostengünstigen Informations- und Schulungsangeboten zu folgenden Themen:

- Basiswissen zu Demenz und Umgang mit Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen

- personenzentrierte Interaktions- und Kommunikationsschulung

- Internetbasierte Lern- und Informationsangebote (siehe auch Handlungsempfehlung 2e)

- An- und Zugehörigenberatung und -coaching, z. B. zu Entlastungsstrategien und Entlastungsangeboten

- Gewaltprävention, Gewalterkennung und –bekämpfung

- Informationen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

- Beratung zur rechtlichen, sozialen, beruflichen und finanziellen Situation für An- und Zugehörige

Zielgruppen

- An- und Zugehörige von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen

- Freiwillige in der Nachbarschaftshilfe, Ehrenamtliche

Ebenen der Umsetzung

- Gemeinden

- Sozial- und Gesundheitsberufe

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

Unter Einbindung von

- Beruflichen und politischen Interessenvertretungen und Selbsthilfegruppen

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Wirkungsziel 4: Rahmenbedingungen einheitlich gestalten

Durch das bundesweite Etablieren einer sektorenübergreifenden Struktur, insbesondere durch Definition von Systempartnern, Nahtstellen und Prozessen soll die Zusammenarbeit aller Systempartner im Gesundheits- und Sozialbereich erleichtert werden.

Dabei sollen bestehende Konzepte bzw. regionale Strukturen berücksichtigt werden. Eines der Ziele ist, die Versorgung im niedergelassenen Bereich durch Haus- und Fachärztinnen/-ärzte zu optimieren sowie die Abläufe an den Schnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich zu koordinieren. Dies gewährleistet bedarfsorientierte kontinuierliche und individuell abgestimmte Leistungserbringung für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen.

Zielgruppe

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

Ebenen der Umsetzung

- Bundes-, Landes- und Zielsteuerungspartner:innen unter Einbeziehen des Sozialbereichs auf Bundes- und Landesebene

Dabei sollen prioritär folgende Schritte gesetzt werden:

- Entwickeln von Qualitätsstandards für Diagnostik, Behandlung, Pflege und Betreuung

- Entwickeln und verbindliches Einsetzen von Instrumenten der Qualitätssicherung (Qualitätssicherungszyklus) (siehe WZ 7)

- Definition von Mindestinhalten in Bezug auf die Betreuung, Behandlung und Begleitung von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen in Aus-, Fort- und Weiterbildungscurricula (siehe Handlungsempfehlung 3a)

- Entwickeln, Adaptieren, Aktualisieren und Implementieren von evidenzbasierten medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungsleitlinien (unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Leitlinien)

- Entwickeln von Leitlinien, in denen Bedarfe von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen berücksichtigt werden (z. B. für Pflegeorganisationsformen, Betriebskonzepte bzw. baulichen Umsetzungen in allen Bereichen der Versorgung).

Zielgruppen

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Betreuungs- und Pflegepersonen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige

- Gerichte, Sachwalterschaften, Bewohner:innenvertretungen

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Forschungseinrichtungen

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufsverbänden

Die Plattform soll abgestimmtes Vorgehen und das Umsetzen gemeinsamer Rahmenbedingungen und Empfehlungen ermöglichen.

Dazu bilden Verantwortungsträger, Umsetzer:innen, Forschung und betroffene Menschen eine gemeinsame Plattform, wobei schon vorhandene Strukturen berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, ähnliche Plattformen auf Länderebene einzurichten (insbesondere um die Gemeinden „mit ins Boot zu holen“).

Mögliche Aufgaben:

- Impulse setzen zur Umsetzung der Demenzstrategie

- Abstimmung zwischen Bund und Ländern

- Jährliche Tagungen zur Evaluierung der Umsetzung der Strategie

- Koordination und Transfer von Wissen über Angebote, neue Projekte und Forschungsergebnisse

- Umsetzungs-Beratung auf Basis von Forschungsergebnissen

- Unterstützung bei der Entwicklung von Empfehlungen und Rahmenvorgaben z. B. Eckpunkte für spezifische Pflegekonzepte

- Wissenstransfer

Zielgruppen

- Verantwortliche im Gesundheits- und Sozialwesen

- Gesundheits- und Sozialberufe

- Betroffene, Selbsthilfegruppen

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Forschungseinrichtungen

Ebenen der Umsetzung

- Bund

- Länder

Unter Einbindung von

- relevanten Stakeholdern

Wirkungsziel 5: Demenzgerechte Versorgungsangebote sicherstellen und gestalten

Unter Langzeitbetreuung sind mobile, teilstationäre und stationäre Betreuungsformen (wie z. B. Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Tageszentren, Pflegeheime, Wohngruppen, Wohn- und Hausgemeinschaften) subsumiert.

Um die integrierte, aufeinander abgestimmte Versorgung von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zu ermöglichen, sind sowohl Angebote spezialisierter Versorgung flächendeckend zur Verfügung zu stellen als auch demenzspezifische fachliche Aspekte (wie z. B. spezifische Bedürfnisse erkennen und darauf reagieren, Besonderheiten in der Ernährung, Kommunikation) in der Regelversorgung zu berücksichtigen.

Folgende Bereiche sollen – gezielt und auf Grundlage von regionalen Bedarfs- und Entwicklungsplänen - ausgebaut werden:

- (Mobile) interdisziplinäre, multiprofessionelle gerontopsychiatrische Fachteams mit dem Schwerpunkt Demenz und klar vereinbarten Zuständigkeiten, das Angebot reicht vom Erstscreening bis zur Versorgung zu Hause bei fortgeschrittener Demenz, um die bedarfsgerechte Betreuung in allen Regionen sicherzustellen

- Mobile multiprofessionelle Beratungs- und Therapieangebote inkl. Anleitung vor Ort

- Stundenweise Entlastungsangebote, professionelle Angebote und auch ehrenamtliche Angebote

- Flexible mehrstündige Betreuungsmöglichkeiten (z. B. fallweise, abends, Wochenende)

- Mobiles Deeskalationsmanagement, insbesondere zur Gewaltprävention durch qualifiziertes Personal

- Qualifizierte Versorgung demenziell Erkrankter im Bereich palliative Versorgung und Hospiz

- Ausbau von Kurzzeitpflege und Tages- und Nachtbetreuung bzw. -pflege (inkl. Fahrtendiensten) für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, auch zur Entlastung der An- und Zugehörigen

- Sicherstellen der Angebote für Übergangs(Reha-)pflege für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen

- Weiterentwicklung alternativer Wohnformen und der stationären Einrichtungen der Langzeitpflege auf den zu erwartenden Bedarf und die Bedürfnisse von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen (Personal, Ablauforganisation, Struktur, Raumkonzepte)

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige

Ebenen der Umsetzung

- Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung

- aller relevanten Anbieter:innen (professionelle Angebote und Selbsthilfegruppen), Primärversorgungseinrichtungen

Um die Bedürfnisse von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen im Krankenhaus erkennen und berücksichtigen zu können, sollen Rahmenbedingungen geschaffen und Leitlinien entwickelt werden, um so eine im Krankenhaus abgestimmte Betreuung (z. B. Begleitpersonen, Abläufe) zu gewährleisten. Bezugspflege ist integrativer Bestandteil der Pflege.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige, Mitarbeiter:innen in Krankenhäusern

Ebenen der Umsetzung

- Krankenanstaltenträger unter Mitwirkung der Mitarbeiter:innen, der Fachgesellschaften und Selbsthilfegruppen

- Länder, Sozialversicherung

Wirkungsziel 6: Betroffenenzentrierte Koordination und Kooperation ausbauen

Dementsprechend sind niederschwellige regionale Anlaufstellen auf- und auszubauen - mit Anbindung an bestehende Einrichtungen oder Schaffen neuer Angebote.

Aufgabe dieser Anlaufstellen ist es, Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörigen niederschwellige Beratung, Begleitung und Behandlung durch die verschiedenen Stadien der Erkrankung vorzuhalten. Multiprofessionelle Teams planen mit allen Betroffenen gemeinsam individuelle Maßnahmen und koordinieren diese mit den Leistungserbringern. Arbeitsweisen wie Case- und Care Management können hier zur Anwendung kommen.

Folgende Prinzipien sollen bei der Umsetzung beachtet werden:

- Niederschwellig, bei Bedarf aufsuchend, ressourcenorientiert, leistbar und multiprofessionell

- Informationsarbeit über Erfahrungen der vorhandenen Projekte

- Aufgebaut werden soll auf bisherigen Erfahrungen und Konzepten, um ein abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen zu unterstützen

- Entwicklung von regionalen Umsetzungsplänen unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und unter Anbindung an bestehende Einrichtungen

Die Angebote werden konzept-und plangemäß flächendeckend etabliert - durch Anbinden an bestehende Einrichtungen oder Schaffen neuer Angebote.

Die Angebote sollen bekannt gemacht werden und für die Betroffenen kostenfrei zur Verfügung stehen.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige

Ebenen der Umsetzung

- Länder in Zusammenarbeit mit Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden

- Sozialversicherung

Unter Einbindung

- bereits bestehender Anlaufstellen

Wirkungsziel 7: Qualitätssicherung und -verbesserung durch Forschung

... als Basis für das Weiterentwickeln der Angebotsstruktur

Die Umsetzung soll schrittweise erfolgen:

- Ausgehend von einer Zieldefinition für einen Datenpool ist ein Katalog demenzspezifischer Datenarten zu erarbeiten, wobei die Daten sowohl demografische, klinische wie auch pflegerelevante Informationen liefern, und als Basis für laufende Monitoring-Prozesse herangezogen werden.

- Erheben des Ist-Standes vorhandener Daten zu Demenz (welche Daten stehen bereits bundesländerübergreifend zur Verfügung) und Definition eines Minimum Data Sets auf Basis des zuvor entwickelten Kataloges und unter Einbeziehen vorhandener Daten (welche Daten sollen auf regionaler Ebene / Länderebene verfügbar sein) und Festlegen der Kriterien für die einheitliche Datenerfassung

- Aufbau und Weiterentwicklung eines kontinuierlichen Monitorings unter Einbindung aller Systempartner als Basis für einen regelmäßigen Demenzbericht und ein bundesweites Dokumentationssystem

- Fördern der Evidenzbasierung bezüglich des Aufbaues und der Weiterentwicklung von Versorgungsangeboten

- Definition von Versorgungsqualität im Zusammenhang mit Demenz, wobei der Fokus auf Lebensqualität als globaler Outcome und die Entwicklung von Indikatoren für das Messen von Ergebnisqualität gelegt werden soll. Kriterien und Methoden zu Evaluierung (Selbst- und/oder Fremdevaluierung) sind unter Einbeziehen der Perspektiven und Bedürfnisse von Betroffenen zu definieren.

Zielgruppen

- Gesundheits- und Sozialplanung der Länder, Finanzträger, Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und An- und Zugehörige

Ebenen der Umsetzung

- Bund und Länder (Gesundheits- und Sozialplanung), Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Forschungseinrichtungen, Expertinnen/Experten

Eine nationale Forschungsagenda (unter besonderer Berücksichtigung der Versorgungsfor-schung) wird auf Basis internationaler Vorbilder systematisch und methodisch fundiert entwi-ckelt. Dabei werden Experten/Expertinnen aus allen für dieses Thema relevanten Bereichen der Wissenschaft und Praxis sowie die Betroffenen involviert.

Die Forschungsagenda bildet die Grundlage für Schwerpunkte der gezielten Forschungsförderung (z. B. aus bestehenden Fonds) und Schwerpunktesetzungen von universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bzw. der Profilbildung im Rahmen der österreichischen Hochschulstrategie.

Zielgruppen

- Forschungseinrichtungen, Forschungs- und Wirtschaftsförderungseinrichtungen

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung (unter Berücksichtigung der Strukturen gem. HE 4a, 4c)

- Forschungseinrichtungen, Forschungs- und Wirtschaftsförderungseinrichtungen

Eine neue Kultur der Wissenschaftskommunikation muss sich in Österreich entwickeln, um Forschungsergebnisse direkt und zielgruppengerecht aufbereitet zu den Praktikerinnen/Praktikern, den Betroffenen, aber auch zu relevanten Entscheidungsträgern zu bringen. Dazu ist es nicht nur notwendig, eine neue Publikationskultur allgemein in der Wissenschaft einzuführen, sondern auch andere – sehr zielgruppennahe Publikationsformen in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern und Medienexpertinnen/-experten sowie Fachkräften, Betroffenen und An- und Zugehörigen zu entwickeln und zu gestalten.

Wissenstransfer ist nie einseitig. Neben dem klassischen Transfer von Forschungsergebnissen zu den Betroffenen müssen auch Räume geschaffen werden, um zentrale Praxiserfahrungen von Betroffenen und Professionellen den in der Wissenschaft Tätigen zu kommunizieren, damit eine Wissenszirkulation anstelle eines einseitigen Wissenstransfers geschaffen werden kann. Die entsprechenden Vernetzungsaktivitäten an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis werden dafür weiterentwickelt (z. B. in Form von Kompetenzzentren und Servicestellen).

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige

- Experten/Expertinnen aus der Praxis

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Forschungseinrichtungen, Entscheidungsträger:innen, Medien etc.

Ebenen der Umsetzung

- Forschungseinrichtungen

- Bund, Länder und Sozialversicherung

- Medienvertreter/innen, Selbsthilfegruppen, Bildungseinrichtungen