Wirkungsziel 2: Information breit und zielgruppenspezifisch ausbauen

Menschen mit Demenz, deren An- und Zugehörige wie auch die gesamte Bevölkerung haben Zugang zu niederschwelliger, flächendeckender Information über Demenz

Herausforderung

Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige haben hohen Informationsbedarf, insbesondere zu Fragen wie:

- Was ist Demenz und wie kann ein gutes Leben mit Demenz aussehen?

- Ist das bereits Demenz oder „normale“ Altersvergesslichkeit? Wie ist der Krankheitsverlauf?

- Kann ich/meine Mutter/mein Vater noch alleine wohnen oder muss ich/er/sie laufend betreut werden oder „gar ins Heim“?

- Kann ich mein Enkelkind noch alleine betreuen?

- Welche Behandlungs-, Betreuungs- und/oder Förderungsmöglichkeiten und welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Personen im Umfeld von betroffenen Menschen (Nachbarn/Nachbarinnen, Angestellte im Supermarkt, …) sind mitunter irritiert, da sie manche Verhaltensweisen nicht richtig deuten können. Fehlende Informationen zu Demenz führen daher oft zu Missverständnissen, Vorurteilen, Tabuisierung und Ausgrenzung der Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihrer An- und Zugehörigen. Selbst in Gesundheits- und Sozialberufen werden noch Informationsdefizite geortet.

Angestrebte Wirkung

Öffentlichkeitsarbeit zu Demenz soll daher so breit wie möglich und so zielgruppenspezifisch wie nötig erfolgen, um nachstehende Zielsetzungen erreichen:

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihr Verhalten verstehen (Zielgruppe: Bevölkerung, aber auch spezifische Zielgruppen wie z. B. Busfahrer:innen, Handelsangestellte, Polizei)

- Den Menschen die Angst nehmen und zeigen, dass weiterhin viel möglich ist (z.B. Arbeit, Spaß, Kreativität)

- Frühe Anzeichen einer Demenz erkennen und Möglichkeiten, Chancen und Risiken einer frühen Diagnose bekannt und bewusst machen

- Über technische Möglichkeiten zur Unterstützung im täglichen Leben informieren

- Über Angebote im eigenen Umfeld Bescheid wissen

Frühzeitiges Erkennen und Verstehen auch im Umfeld können zur zeitgerechteren Diagnose und somit früher(en) Einleitung präventiver und therapeutischer Maßnahmen beitragen. Entscheidend dafür ist auch, Möglichkeiten, Chancen und Risiken einer frühen Diagnose bewusst zu machen. Es gilt, der Krankheit Demenz den „Schrecken“ zu nehmen, aufzuzeigen, dass vieles (noch) möglich ist und einen selbstverständlichen, neutralen Umgang mit Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihrer Umwelt zu etablieren.

Die Vorteile einer frühzeitigen Diagnose liegen darin, dass sich betroffene Menschen auf den möglichen Krankheitsverlauf einstellen können, mit medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien begonnen werden sowie Vorsorgemaßnahmen getroffen werden können. Damit einher können allerdings psychische Überlastung und Zukunftsängste gehen. Dazu kommt, dass eindeutige Diagnosen gerade im Frühstadium schwer zu treffen sind (z. B. Abgrenzung zu einer Depression).

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, dass Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörige und die Gesellschaft gut informiert sind und wissen, wohin sie sich im Bedarfsfall – in ihrer näheren Wohnumgebung - wenden können.

Es sind einerseits alle Medien einzubeziehen und andererseits notwendige strukturelle Voraussetzungen für flächendeckende, niederschwellige Informations- und Beratungsarbeit zu schaffen.

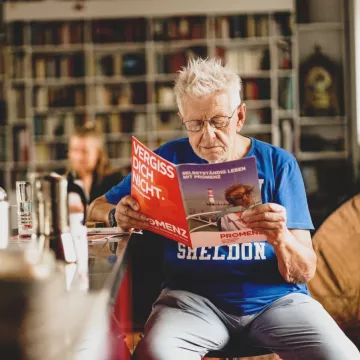

Aussage eines betroffenen Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung:

„Das ist auch mein springender Punkt: Dass oftmals darüber gesprochen wird [Angehörige], was für mich gut ist und nicht mit mir geredet wird, dann habe ich das Gefühl, dass mir mein „Selbstsein“ ein bisschen weggeschnitten wird“ (Interview im Rahmen der Konsultation zur Demenzstrategie)

Für alle nachfolgenden Handlungsempfehlungen gilt, dass Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen in das Konzipieren von Informationstätigkeit einbezogen werden müssen.

Demenzspezifische Informations- und Kampagentätigkeiten qualitätsvoll gestalten

Vor Beginn der Informations- und Kampagnentätigkeit sind folgende Fragestellungen zu klären und zu beschreiben: Welche Themen sollen wie für welche Zielgruppe aufbereitet werden (positive Bilder mit Lebensqualität transportieren, wertschätzend, …), welche Inhalte sind zentrale Kernbotschaften, über welche Kanäle kann/soll welche Information optimalerweise verbreitet werden.

Detailmaßnahmen könnten z. B. sein: Gemeinsames Logo für alle Aktivitäten, Broschüren (Wissen für Betroffene, Wissen von Betroffenen, Forschung bezieht Betroffene mit ein), Newsletter, Veranstaltungsreihen, Kongresse, aufsuchende Infoweitergabe, Awareness-Programme, Zeitschrift für pflegende An- und Zugehörige.

In der Umsetzung sind folgende Faktoren zu beachten:

- Niederschwelligen Zugang sicherstellen

- Lösungs- und ressourcenorientierter Zugang (positiv/ wertschätzend)

- Partizipative Gestaltung von Inhalten unter Miteinbeziehen von betroffenen Menschen und An- und Zugehörigen

- Schrittweiser und phasenspezifischer Aufbau (inhaltlich auf Basis der Demenzstrategie)

- Vermittlung u. a. im Rahmen von Aus-/Weiterbildungen (für Schlüsselgruppen)

Zielgruppe und Ebenen der Umsetzung:

- Bund, Länder und Sozialversicherung

- Unter Einbindung von Anbietern/Anbieterinnen von Gesundheitsdienstleistungen und von sozialen Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit soll den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Demenz und einen gesellschaftlichen Wertewandel breit in Gang setzen.

Zu thematisieren sind

- die Diagnose und ihre Konsequenzen d. h. zum einen, was sie bedeutet und zum anderen, was sie vor allem nicht bedeutet;

- welche Angebote es für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen gibt;

- was jede:r im eigenen Umfeld tun kann und wie die (alternde) Gesellschaft insgesamt positiv mit der „Erscheinung“ Demenz umgehen lernt.

- Neben Informationsreihen in den verschiedensten Medien können auch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten und Benefizveranstaltungen, wie z. B. regelmäßige Events (Ball, Solidaritätskonzerte) organisiert werden, um positive Bilder vom Älterwerden zu unterstützen und damit zu einer Entstigmatisierung und Enttabuisierung beizutragen.

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Anbietern/Anbieterinnen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Gesundheitsbeirat im ORF und in anderen Medien

- Selbsthilfegruppen, Bildungseinrichtungen, betroffenen Menschen

Neben breit angelegter Öffentlichkeitsarbeit ist auch zielgruppenspezifische Informationstätigkeit notwendig, um spezifische Berufsgruppen mit für sie relevanten Themen und Informationen zu erreichen und zu sensibilisieren (siehe auch Handlungsempfehlung 1a).

Zielgruppen

- Alle Berufsgruppen im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen

- Behörden, Exekutive, Einsatzorganisationen (z. B. Feuerwehr, Rettung, Krankentransporte) …

- Dienstleistung, Handel, Handwerk (öffentlicher Verkehr, Banken, …)

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung unter Mitwirkung von Anbietern/Anbieterinnen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen, Bildungseinrichtungen

Unter Einbindung von

- Selbsthilfegruppen und Betroffenen

Während in den vorangehenden Handlungsempfehlungen (2b und 2c) einerseits die breite Öffentlichkeit mit allgemeinen Informationen erreicht, andererseits zielgruppenspezifisch bestimmte Berufsgruppen angesprochen werden sollen, stehen hier die betroffenen Menschen (also Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige) im Fokus, wobei diese niederschwellig angesprochen werden.

Maßnahmen für niederschwellige Informationsangebote sind beispielsweise:

- Informationsveranstaltungen/-abende (in „leichter“ Sprache; mehrsprachig)

- Aufsuchende Informationsarbeit, insbesondere für ländliche Regionen (z. B. „Gedächtnisbus“)

- Ausbau von Veranstaltungen zu Demenz wie z.B. MiniMed-Studium

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihre An- und Zugehörigen bzw. Betreuungspersonen

Ebenen der Umsetzung

- Kommunen und Gemeinden

- Hausärzte/-ärztinnen

- Fachärzte/Fachärztinnen

- Primärversorgungseinrichtungen und ihre Partner (z. B. Apotheken)

- Anbieter/innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Senioren-/Seniorinnenorganisationen

- Beratungsstellen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Selbsthilfegruppen

- Lehrende, Elementarpädagoginnen und –pädagogen

Ziel ist es, aufbauend auf bestehenden Informationen/Websites eine qualitätsgesicherte Informationsdrehscheibe mit einem Überblick über vorhandene Angebote vorzuhalten.

Auf Bundesebene sollten allgemeine Basisinformationen (z. B. www.gesundheit.gv.at; www.pflege.gv.at) und internationale Beispiele bereitgestellt und Links auf Informationen und Angebote der Bundesländer zur Verfügung gestellt werden. Idealerweise sind sowohl Bundes- als auch Länderwebsites nach einer einheitlichen Systematik gegliedert, damit sich betroffene Menschen einfacher zurechtfinden können.

Die Möglichkeiten (aktive Vernetzung, Austausch und Schulung), die neue Medien bieten, sollten exploriert und genutzt werden. Wichtig ist dabei, diese Website für die Betroffenen handhabbar, das heißt lesefreundlich, einfach und klar zu gestalten.

Zielgruppen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen (soweit ihnen Internetnutzung noch möglich ist) und ihre An- und Zugehörigen, allgemeine Öffentlichkeit

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder und Sozialversicherung

Unter Einbindung von

- Anbietern/Anbieterinnen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Berufliche und politische Interessenvertretungen

- Berufsgruppen

- Wissenschaft

Medien und Publikationen beeinflussen das gesellschaftliche Bild von Alter. Mit ihrer meinungsbildenden Funktion geht auch hohe Verantwortung der Autorinnen und Autoren einher. Schlagzeilen wie „Geißel Demenz“ sind einer Enttabuisierung und Entstigmatisierung der Krankheit Demenz nicht dienlich.

Um diese Bedeutung zu unterstreichen, sollte ein eigener „Code of good practice“ entwickelt werden. Dieser Code of good practice soll jedenfalls in den einschlägigen Medienpreis- und Awards-Vergaben als Grundlage integriert werden und damit wieder einen positiven Effekt auf die Berichterstattung ausüben.

Zielgruppen

- Medien

Ebenen der Umsetzung

- Bund, Länder, Sozialversicherung

- Journalistengewerkschaft/ORF bzw. andere Medien

- Unter Einbindung von

- Anbieter:innen von Gesundheitsdienstleistungen und sozialen Dienstleistungen

- Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen, An- und Zugehörigen

©PROMENZ/dragan_dok